Шла Первая мировая, и все, конечно, знали, что положение на Западном фронте, где немцы в тот момент упорно пробивались к Парижу, сложное. Но чтобы вот так откровенно…

И тут посол продолжил: это цитата из письма Джорджа Вашингтона, написанного весной 1781 года — а шесть месяцев спустя союзная американо-французская армия заставила англичан капитулировать при Йорктауне. Зал разразился аплодисментами, посыл был прозрачен и восторженно принят американцами: долг платежом красен, и вместе мы одолеем бошей (что и произошло в 1918-м ровно через те же полгода).

«Все висит на волоске»

Будучи тонким дипломатом и не желая задевать патриотические чувства американцев, Жюссеран выбрал наиболее нейтральную цитату. Он мог бы привести куда более хлесткие высказывания отцов-основателей США, прекрасно понимавших, кому они обязаны победой в Войне за независимость. Если бы не помощь Франции, то восставшие в апреле 1776 года против своего сюзерена американские колонисты продержались бы от силы пару-тройку лет. Достаточно сказать, что 80% пороха им поставили французы, в тогдашней Северной Америке его в промышленных количествах не производили. А без пороха какая же война?

К счастью для будущих США, в Париже быстро сообразили, что восстание в Америке — прекрасный шанс взять реванш у вечного британского соперника за недавнее поражение в Семилетней войне, лишившей французов Канады. Поэтому Франция не только поставила колонистам оружие и боеприпасы, но и сама вступила в войну с Англией в марте 1778 года.

Первый год стал медовым месяцем в отношениях союзников. С подачи американского посла в Париже Бенджамина Франклина, расхаживавшего по столице в меховой шапке траппера, все американское стало безумно модным. Франклин играл на созданном в умах французов Вольтером и Руссо представлении об Америке как о мире простоты и невинности первобытной морали, как о мире, где личные добродетели сочетались с социальным совершенством, а «примитивный» образ жизни фермеров и близость «благородных дикарей» к природе так контрастировали с язвами европейской цивилизации. Это был очень наивный взгляд на американские реалии, но Франклин долго и небезуспешно использовал руссоистские фантазии, чтобы поддерживать симпатии к уже начавшей пробуксовывать революции.

Однако люди, наблюдавшие американцев воочию в их, что называется, родной среде обитания, быстро теряли восторженность. «Личное бескорыстие и неподкупность отсутствуют в картине рождения Американской республики, — писал в Париж французский посланник при Континентальном конгрессе, руководящем органе мятежных колоний. — Дух торгашеской алчности составляет, пожалуй, одну из отличительных черт американцев». «Дух патриотизма присутствует только у высших и главных лиц страны. Остальные, составляющие большинство, думают только о своих личных интересах», — вторил ему другой наблюдатель.

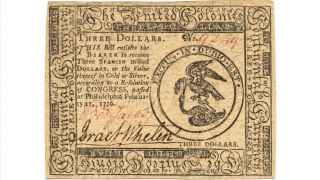

Основания для таких выводов у них были: американцы, казалось, полностью положились на могучую Францию, сами не желая нести тяжкое — прежде всего финансовое — бремя войны. Конгресс напечатал 200 миллионов долларов — «континенталов» — но не смог обеспечить эту бумажную гору соответствующими налогами. Народ логично отвечали налоговым инспекторам, что восстание было поднято именно против попытки Лондона обложить колонии разными сборами, а теперь что же — из огня да в полымя? К 1781 году разразилась чудовищная инфляция, фраза «не стоит континентала» стала мемом, и даже самые патриотичные фермеры предпочитали продавать продовольствие англичанам — ведь те платили звонкой монетой.

Все это неизбежно сказалось на боеспособности возглавляемой генералом Джорджем Вашингтоном Континентальной армии — главной военной силе восстания. В 1776 году она насчитывала 43 000 человек при военном бюджете в 20 млн долларов, в 1779 году уже 27 000 человек при 11 млн, а в 1781-м всего 13 000 человек и 2 млн долларов. В том году Вашингтон впервые с начала войны заговорил о компромиссном мире, написав Франклину в Париж:

«В нашем нынешнем положении жизненно важны две вещи — мир или самая энергичная помощь со стороны союзников, особенно деньгами».

С целью выбить дополнительные субсидии главнокомандующий отправил ко двору Людовика XVI своего доверенного посланника полковника Лоуренса, напомнив ему: «Невозможно продолжать войну без помощи, которую вас послали просить. Все висит на волоске, мы даже не можем доставить войскам продовольствие, ибо перевозчик больше не хотят работать за континенталы».

«Когда же Америка начнет помогать себе сама?»

Франклин как мог отбивался от таких спецпосланников, очень активных, но чересчур самоуверенных и совершенно не понимавших ни европейских реалий, ни даже элементарных норм дипломатического этикета. Тот же Лоуренс на приеме у французского министра иностранных дел в ответ реплику о «милости», оказанной Америке королем Людовиком XVI, воскликнул: «Милость! Монсеньор, уважение, которое я испытываю к своей стране, не позволяет мне использовать такое слово». Весьма бестактная реплика для человека, прибывшего просить 10 млн ливров.

Когда Конгресс решил побороть галопирующую инфляцию, выпустив новые доллары номиналом в сорок старых (это означало, что старые «континенталы» стали стоить 2,5 цента), десятки французских купцов, поставивших Америке тонны товаров и оружия и державших векселя на оплату в старой валюте, оказались на грани разорения. Министр иностранных дел Франции граф де Верженн попросил Конгресс сделать исключение для французских кредиторов, оплатив долги по старому курсу. В ответ на это еще один спецпосланник Джон Адамс (будущий президент США) высокомерно посетовал ему на меркантильность французов:

«Вы должны быть и так благодарны американцам, которые дали вам возможность унизить Англию».

Задохнувшийся от гнева Верженн приказал Адамса больше к себе не пускать.

Представьте себе положение Франклина, которому сразу после этого демарша пришлось идти на поклон к французскому министру с просьбой о новых субсидиях. Тот напомнил американцу, что только в 1780 году французы одолжили и передали на безвозмездной основе 20 млн ливров: «Когда же Америка начнет помогать себе сама?» Этот вопросом задавался и сам посол, сообщавший на родину: «Ныне в Париже быть американцем — почти такой же позор, как два года назад было честью».

В Америке ни один штат не выполнял норматива по сборам налогов. Глава американской фискальной службы Роберт Моррис в отчаянии писал:

«Это означало, что Европа будет и дальше с изумлением смотреть на нацию, которая сочетала беспрецедентную смелость в просьбах о новых иностранных займах и выдвижении крупных требований в своих условиях мира с беспрецедентной же глупостью поведения».

У американцев были свои претензии к Парижу. Им казалось, что войну можно закончить легко и быстро, перебрось французы в Америку достаточные силы. Но посланный в 1780-м году контингент под командованием генерала Рошамбо насчитывал всего 5000 штыков. Из Америки генерал писал Верженну:

«Шлите нам дополнительные войска и деньги, не рассчитывайте на американцев и на их возможности. У них ничего нет».

Но дополнительные войска Франция слала не на континент, а в Вест-Индию, пыталась отбить у англичан ее острова. Ведь именно там производился тогдашний товар с самой высокой добавленной стоимостью — сахар.

Когда Франция вступила в войну, американцы ожидали от нее куда более решительных действий — вплоть до десанта в Британию. А Франция, подозревали они, использовала восставших колонистов, чтобы связать британцам руки, пока сами французы увлеченно завоевывают самые вкусные в экономическом плане регионы мира.

Тут была своя доля правды: ни Верженн, ни его король не рассматривали войну с англичанами как экзистенциальное противостояние не на жизнь, а насмерть. В Париже прекрасно понимали, какую страшную цену пришлось бы заплатить за удовольствие тотального разгрома Англии. Франция была бы настолько разорена, что сама стала бы легкой добычей своих европейских соседей.

«…Иначе Англия станет ужасом Европы»

В середине 1780 года Верженн, обеспокоенный растущей стоимостью войны, начал консультации в Австрией и Россией для созыва мирной конференции в Вене, на которой воюющим сторонам было бы предложено согласиться на принцип uti possidetis — каждая сторона сохраняет то, что имеет. Иными словами, признать «реальность на земле» и провести новую границу по линии боевого соприкосновения. Это означало бы, что за Англией оставалась Северная и Южная Каролина, Джорджия, Нью-Йорк…

Франклину пришлось приложить все свои таланты, чтобы отговорить Верженна от этого плана и добиться посылки дополнительных войск в Америку. «Если Франция откажется прийти на помощь Континентальной армии, Конгресс и вся система нового правительства в Америке могут быть потрясены до основания, — убеждал он своего французского визави. — А если Америка рухнет и будет вынуждена вернуться в состав Британской империи, то через 10-20 лет Англия окажется достаточно сильной, чтобы стать ужасом Европы».

Верженн внял увещеваниям, благо французы решили, что бесконечную войну надо как-то заканчивать. Рошамбо получил подкрепления и при посильной помощи Континентальной армии выступил в поход к Йорктауну, где базировалась английская армия, действовавшая в южных штатах. Там ее союзники и осадили.

Про эту кампанию можно сказать одно: все или почти все сделали французы. Они составляли больше половины осадной армии. Их флот блокировал англичан с моря, прекратив подвоз продовольствия и боеприпасов. Французские тяжелые орудия сыграли решающую роль в артиллерийской дуэли с осажденными. «Опыт показывает, что наши свежие земляные укрепления не выдерживают их мощной артиллерии», — писал британский командующий.

Наконец 19 октября 1781 года англичане вынуждены были капитулировать, всем своим видом демонстрируя, что сдались исключительно французам, а не вот этим вот оборванцам. В момент, когда английские офицеры протягивали победителям свои шпаги, британский оркестр играл меланхоличную мелодию под названием «Мир перевернулся».

Тогда никто еще не осознавал, насколько оно соответствует историческому значению момента.

«Вы должны быть благодарны за это нашей великой стране»

Осталось рассказать немногое. Получив известие о победе, Париж гулял три дня. Хотя у англичан оставалось в Северной Америке еще 25 тысяч солдат — вдвое больше, чем сдалось в Йорктауне, — Лондон тоже устал от войны. Англия предпочитала сохранить куда более экономически интересные острова Вест-Индии, чем беспокойные американские колонии. Мир явственно забрезжил в конце военного туннеля, и Франклин написал Верженну письмо, преисполненное пышными благодарностями за «могучую помощь», оказанную Америке королем Людовиком XVI в 1781 году, которая «укрепила привязанность этого народа к Франции и сделала счастливыми миллионы людей».

Вскоре ему пришлось извиняться перед французским монархом. У США и Франции оказались весьма разные взгляды на условия мирного договора. Американцы настаивали на компенсации за разрушения и убытки, причиненные английскими войсками в ходе войны — и в качестве таковой требовали отдать им Канаду. Верженн же неофициально дал понять Лондону, что это требование Конгресса не поддержит. У него был свой расчет: наличие потенциального противника на северной границе США гарантировало, что Америка nolens volens останется верным союзником Франции.

Разногласия с Францией побудили американцев вести переговоры с Лондоном втайне от Верженна, и 30 ноября 1782 года они подписали сепаратный предварительный мирный договор. Узнав об этом, Людовик XVI воскликнул:

«Не знал, что нам приходится иметь дело с такими союзниками!»

Тут-то Франклину и пришлось извиняться и оправдываться: французского короля мы-де «все любим и чтим», а договор ведь носит лишь «предварительный» характер.

Окончательно мир был заключен в сентябре 1783 года. К тому времени в Париже посчитали, что война обошлась Франции в миллиард ливров. Да, старому врагу утерли нос, независимость Америки означала огромный удар по престижу Британской империи. Но Франция не получила тех выгод, на которые рассчитывала, а финансовая прореха, оставленная войной, стала одной из причин последовавшей вскоре революции. Так стоило ли вступать в войну ради такого слабого, капризного, неблагодарного, наглого, ненадежного союзника как американцы? Которые, с точки зрения Парижа, всю дорогу норовили въехать в рай на французском горбу?

Вопрос, конечно, интересный. Слово для ответа предоставим нынешнему пресс-секретарю Белого дома Кэролайн Ливитт. В марте этого года один из французских евродепутатов, недовольный «поведением» Дональда Трампа, потребовал от США вернуть подаренную Францией статую Свободы. В ответ Ливитт напомнила «этому низкоранговому французскому политику», что

«только благодаря Соединенным Штатам французы сейчас не говорят на немецком. Поэтому они должны быть очень благодарны за это нашей великой стране».

Взгляд, конечно, несколько варварский, но в целом верный. Разумеется, не только благодаря США Франция говорит по-французски — иначе в ее городах не был бы так распространен топоним Rue de Stalingrad. Но если по гамбургскому счету, то да: Америка очень помогла французам выстоять в Первой мировой войне. А уж Вторая мировая, не существуй такой страны как США, и вовсе окончилась бы совершенно иначе — и кто знает, сколько десятилетий пришлось бы тогда провести Франции под нацистской оккупацией.

Так стоила игра 1781 года свеч или нет?